Die Geburt der Bibliothek und das leere Archiv

In der Regel beginnt man als Kind zu lesen, wenn man ein Buch vorgelesen bekommt. In diesem Sinne ist das Vorlesen eine Art von Lesen, indem man das Lesen an jemand anderen delegiert und einfach zuhört, was da so geschrieben steht. Man liest, indem man sich etwas vorlesen lässt. Wenn sich diese Bücher als lesens- oder hörenswert herausstellen (und dies ist dann der Fall, wenn man darauf drängt, sich ein Buch immer wieder vorlesen zu lassen), beginnt man diese vielleicht eines Tages zu sammeln, ohne sie je gelesen zu haben. Was hier im Keim und vorerst ohne Plan geboren wird, ist eine Bibliothek – ungeachtet der Frage, ob man die Bücher je gelesen hat oder lesen konnte. Beginnt man dann selbst zu lesen oder sich anfänglich selbst vorzulesen, bleiben wieder ein paar Bücher übrig, die man Wert erachtet, in die Reihe der ungeplanten Bibliotheksidee aufzunehmen. Über Wochen und Jahre beginnt diese Bibliothek nun zu wachsen. Die Frage nach einer Ordnung dieser Bibliothek oder in dieser Bibliothek ohne Plan ist verfrüht gestellt. Man könnte einfach festhalten, dass Bibliothek hier nicht mehr bedeutet, als die Entscheidung, aus den Büchern jene auszuwählen, die den Leser oder die Leserin ein Stück weit begleitet und sich als erinnerungswerte Spur ins Bewusstsein eingegraben haben – sei es, weil sie Räume und Zeiten eröffnet haben, die jenseits des Alltags angesiedelt waren, oder sei es, weil sie geholfen haben, diesen Alltag selbst als jenseits der Räume und Zeiten zu begreifen, in denen man sich wähnte.

In jedem Fall aber nährt sich die Idee, ein Buch in eine noch so ungeplante Bibliothek einzureihen von der Möglichkeit, dieses irgendwann einmal nochmals zu lesen oder bloß in die Hand zu nehmen – und sei es, um es einfach aufzuschlagen, hineinzulesen ohne es zu lesen und wieder zurückzustellen: da, wo es hin gehört, ohne dass es je genau dahin gehörte und definitiv ungeplant seinen Ort gefunden hat.

Was hier beginnt, ist eine Bibliothek, die nie als Bibliothek geplant war und eher als Gemeinsamkeit von Büchern erscheint. Diese Bücher finden nicht nur zusammen, sondern sie wachsen zusammen, um selbst und aus sich heraus eine Bibliothek wachsen zu lassen. In diesem Sinne ist dem einzelnen Buch die Idee der Bibliothek schon inhärent – genauso wie die Übersetzung dem Original. Aus dieser Perspektive erscheint die Bibliothek als Übersetzung eines Buchs in eine räumliche Sprache – in eine Sprache des Raumes, der in der Lage ist, dem Buch eine Adresse zu geben. Diese Adresse ist dem Buch immer schon inhärent, ohne dass sie je voraussagbar wäre. Wird ein Buch gerne gelesen, verlangt es nach einer Adresse, nach einem Ort, so unabhängig es von diesem bleibt. Und diese Unabhängigkeit vom Ort, nach dem es zugleich verlangt, macht die Bibliothek zur entscheidenden Einrichtung in einem Raum, weil hier ein Raum im Raum entsteht, der jenen räumlich und zeitlich immer überschreitet. Die Bibliothek in einem Raum setzt diesen Raum außer Kraft. Eine Bibliothek zu betreten, bedeutet in diesem Sinne und scheinbar paradox einen Raum zu verlassen. Hier wird der Akt des Hineingehens zur Geste des Hinausgehens. Sich in der Bibliothek aufzuhalten, heißt sich im Außen einzurichten. Und dies gilt für jede Bibliothek, die sich als ungeplante Gemeinschaft von Büchern versteht, die trotz und gerade ob ihrer Differenz zusammen gewachsen sind.

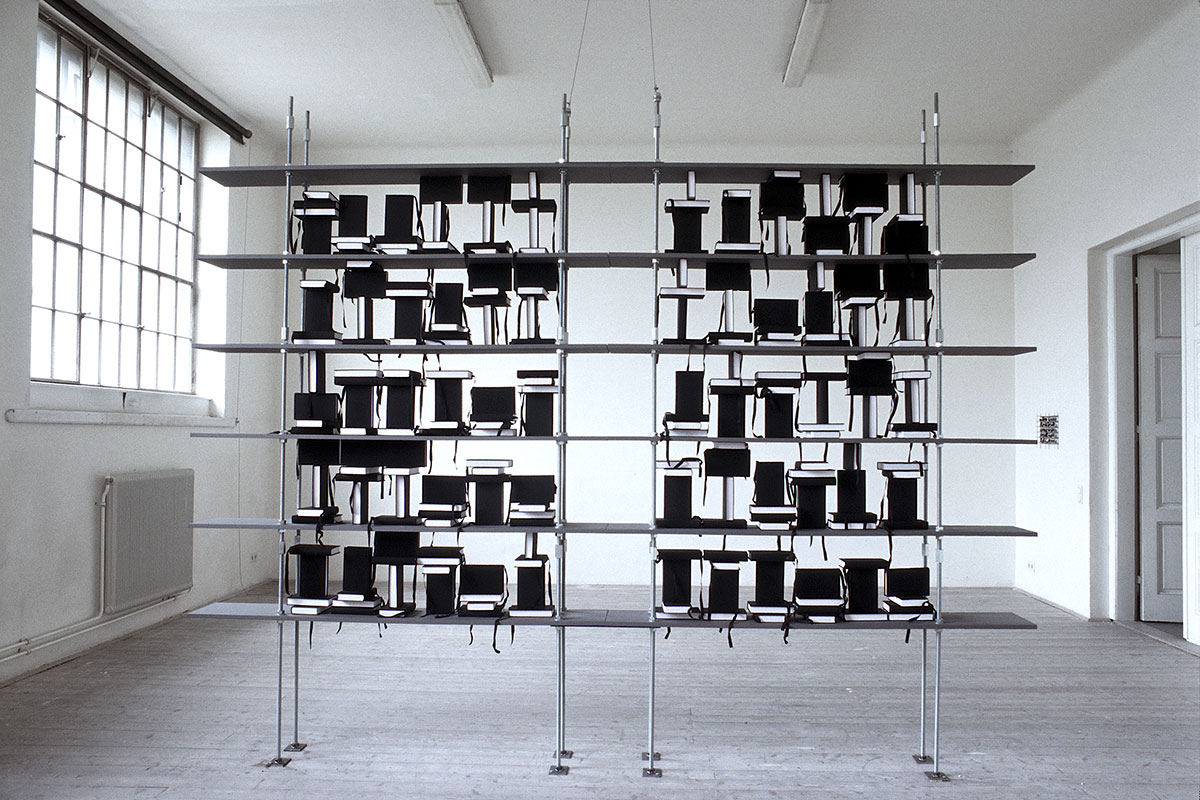

Der Gedanke liegt nahe – und hier setzen die entsprechenden Arbeiten von Claudia Märzendorfer an, diesem Gedanken an die Bibliothek selbst gegenüber zu treten und diesem Raum im Raum Gestalt zu geben. Im Wissen um die ungeplante Gemeinschaft der Bücher und im Wissen um das Begehren eines Buches nach einem Ort, galt es für die Idee des Buches selbst ein Buch zu entwickeln, das von anderen Büchern handelt, ohne diesen ihren Platz zu nehmen. Die Antwort war ein Buch mit leeren Seiten, ein ungeschriebenes Buch. Diese Ungeschriebenheit folgt nicht der Spur des leeren Buchs, das getragen war von der modernen Vorstellung eines ultimativen Buches a la Mallarméi, das ungeschrieben alle möglichen Bücher, die da noch geschrieben werden oder geschrieben wurden, in sich aufnehmen sollte. Im Unterschied zu diesen verkörpern die nicht geschriebenen aber gebundenen Bücher von Claudia Märzendorfer den Prototyp eines Buches: ein Buch als Buch. Es sind einzelne Bücher, jedes für sich ein Buch, unabhängig davon, was darin nicht geschrieben und damit nicht gelesen oder vorgelesen werden kann. Es reicht, in diesen Prototypen selbst je ein Buch zu erkennen und herauszulesen. Unterstrichen wird diese Individualität der je einzelnen Prototypen durch grafische Notationen am Schnitt: So sehr sie an Aufzeichnungen musikalischer Frequenzen oder an die Spuren eins Seismografen erinnern, so assoziativ und bestimmungslos bleibt ihr Gehalt. Sie signifizieren ohne zu beschreiben, was der Inhalt des Buches sein könnte oder sollte. Die Schrift wird reduziert auf eine Notation an der Schnittkante des Papiers, die Seite selbst bleibt unbeschrieben. Beschrieben ist damit nur das Papier als Träger von Bedeutung. Was bleibt, ist ein Buch als Objekt von Bedeutung. Wie bei den vorgelesenen Büchern von einst handelt es sich um Bücher, die man nicht lesen kann und auch nicht lesen muss. Als Bücher finden sie ihren Weg in die eigene Bibliothek oder in die verschiedenen Bibliotheken der ungeschriebenen Bücher, die Claudia Märzendorfer an unterschiedlichen Orten installiert hat. Was Märzendorfer mit diesen Bibliotheksinstallationen schafft, ist stets aufs Neue die Eröffnung eines Raums im Raum, die Markierung eines diasporischen Raums, der inmitten eines Raums ein Außen verspricht. Die Bibliothek als Diaspora. Ungeschrieben und unlesbar entziehen sich diese Bibliotheken dem Zugriff und der Vereinnahmung – wie jedes Buch, das kaum gelesen daran erinnert, wieder gelesen werden zu können. In diesem Sinne sind Bücher, geschrieben oder ungeschrieben, nie restlos lesbar. Mit jedem Akt des Lesens wird eine weitere Lesbarkeit vor sich her geschoben, ja aufgeschoben und verschoben bis zum nächsten Lesen. Die vermeintlich festgeschriebenen Zeilen entpuppen sich als bloßes Festhalten am Lesen oder Schreiben selbst. So manifest und festgehalten die Sprache erscheinen mag, so temporär lässt sie sich fassen. Was dann bleibt, ist die Erinnerung an ein Buch, die sich im nächsten Lesen wieder verändert und ergänzt wird durch die Ebenen, die man vordem überlesen hat.

Hier ist der Punkt, an dem die Bücher und Bibliotheken von Claudia Märzendorfer ihre Arbeiten aus Eis berühren: Skulpturen aus Eis. Schallplatten aus Eis. Koffer aus Eis. Skulpturen auf der Reise, die im Moment ihres Schmelzens noch gesehen, gehört und gelesen werden können, um dann zergangen als bloße Erinnerung den Gedanken an eine Form oder Bedeutung aufrecht zu erhalten. Was von diesen Arbeiten aus Eis bleibt, ist die Erfahrung einer Lektüre. Jenseits einer strukturalistischen Vorstellung, die Welt als Text zu verstehen und mithin alles Wahrnehmbare dem (Heraus-) Lesen von Bedeutungen zu unterwerfen, zielt diese Lektüre von Eis auf die Differenz zwischen dem aktuellen Augenblick des Lesens und dem Wissen um das Unlesbare.

In diesem Sinne zielen die Bücher und Bibliotheken von Märzendorfer aufs Objekt, das sich der restlosen Lesbarkeit entzieht und damit umso dringlicher die Lektüre in Erinnerung ruft, und hier im Eis, wo sie die Lektüre und den manifesten Akt des Wahrnehmens und Vernehmens inszeniert, geschieht dies vor dem Hintergrund des Verschwindens des Objekts. Entzieht sie dem Buch die Lektüre, verweigert sie der Skulptur das Objekt. Steht auf der einen Seite eine Bibliothek aus ungeschriebenen Büchern, so weisen die Arbeiten aus Eis auf ein Archiv unhaltbarer und sich auflösender Objekte: auf ein leeres Archiv. Das einzige Archiv, das die Arbeiten aus Eis aufzunehmen vermag, ist die Luftfeuchtigkeit selbst – wenn man so will: eine klimatische Herausforderung, geknüpft an die Vorstellung, Skulpturen zu inhalieren. Wenn diese Skulpturen aus Eis den Raum verlassen, dann als Atem und Erfahrung.

Wenn man nun versucht, die beiden widersprüchlich erscheinenden Figuren eines Festhaltens der ungeschriebenen Bücher in der Bibliothek und des Archivierens von sich auflösenden Skulpturen aus Eis zusammen zu denken, dann landet man bei einem Begriff von Zeit. Wie das Lesen, so skizziert auch der Prozess des Auflösens einen Ereignishorizont. Schön daran ist die zwiefache Geschwindigkeit dieser Ereignishaftigkeit: So schnell oder langsam die Lektüre eines Buches sein mag, so unabhängig davon erscheint im Vergleich das ungeplante Wachsen einer Bibliothek. Und so schnell oder langsam die Eisskulpturen schmelzen, so unabhängig davon erscheint das Wachsen des leeren Archivs. Beide Figuren sind von prozessualer Natur, und beide Figuren verkörpern verschiedene Zeitabläufe. Die Minuten und Stunden sind darin genauso präsent wie das Wissen um Jahre und Jahrzehnte. Und dieses Nebeneinander und Ineinander von verschiedenen Zeitrechnungen ist das Thema, das in den Arbeiten von Claudia Märzendorfer unabhängig von Material und Medium zum Vorschein kommt. Das Argument liegt nahe, dass ihre Arbeiten darauf Insistieren, diese verschiedenen Vektoren von Zeit, das gegenwärtig Performative genauso wie das virtuelle Archiv über die Gegenwart hinaus, in Verbindung zu bringen und diese Verbindung auch aufrecht zu erhalten. Nur im Zusammenspiel von beiden entsteht ein Raum, der dafür plädiert, eine Form zu finden, mit Zeit umzugehen, ja den Raum selbst als eine Figur von Zeit zu lesen. In diesem Sinne könnte man behaupten und festhalten: Das Medium, das Claudia Märzendorfer jenseits ihrer Arbeit mit Eis oder Büchern gewählt hat, ist die Zeit. Aus der Perspektive ihrer bildhauerischen Herkunft wäre der Begriff von »Zeitskulpturen« angemessen, aber zu abstrakt und geplant, um die verschiedenen Ereignishorizonte zu beschreiben. Diese Frage sei damit an die ungeschriebenen Bücher und das leere Archiv gerichtet.

Andreas Spiegel

1 Vergleiche dazu „das Buch” von Stephane Mallarmé, „dessen Realisierung jedoch nie über die Konzeptphase hinausgelangte.

[…] Das Buch impliziert das Verschwinden des Draußen in der Weiße des Nichts, durch die das Werk sich selbst

bestätigt und, indem es dies tut, sich selbst auch verneint. […] Da ‘Das Buch’… die Summe aller (denkbaren) Bücher enthält,

und da es als das Große (oder Reine) – noch ungeschriebene Werk – gleichzeitig die Welt, mit deren Totalität es identisch

ist, ausschließt (so wie es den Zufall ausschließt, indem es ihn als Notwendigkeit anerkennt), muß auch der Mensch, als

Subjekt der Geschichte und als Urheber von Geschichten, ausgeschlossen bleiben, ja sein Verschwinden wird zur Voraussetzung

dafür, dass das Werk überhaupt entstehen und bestehen kann.”

Felix Philipp Ingold: Das Buch im Buch, Berlin, 1988, 7f.